【2012年12月6日】

西部古書会館、BOOK & A。

木曜初日という日程のためか、門前に並ぶ客はいつもよりずいぶん少ない。

ガレージ廉価品の準備が終わると、店主さんたちは特に何も言わずにさっと室内に引き上げる。

どうぞ、と言って門を開けてくれるときもあるが、そうじゃないときは間合いを見計らって、客が自主的に開ける。

阿吽の呼吸と言うのか、馴れ合いと言うのか、そういう作法になっている。

お客さんが少なかったこともあり、何かの弾みで今日の私は門扉の左端に立っており、つまり開門係の位置であったわけだが、それでは開けようとすると開かない。おや? びくとも動かぬ。おやおや? この間抜けの所作にお歴々の視線が突き刺さる。ようやく、閂の存在に気がついて、隙間から手を入れてそれを外し、開門。冷汗。

今朝のガレージ、古い岩波文庫がまとまっているほかはこれというこれもなく、全体の冊数も少ない。

12、3人、見ると誰も1冊も手にしていない。

全員手ぶらのまま、あまりにも手持無沙汰なのか、近くの雑誌をぱらぱらやる人。明日だね、と早くも心を明日の書窓展にそよがせる人も。

室内、がらんどうの棚で『大阪繁盛記』鍋井克之、1050円。昭和35年に布井出版から刊行された本の新装新訂版で、版元も東京布井出版に変わっている。初版本はB4判上製函入の豪華な体裁だったらしいが、こちらは軽装版。

千年堂書店の棚より『下駄の向くまま』滝田ゆう(講談社文庫/昭和58)315円。元版の単行本のほうは図書館から借りて読んだのだが、文庫本に加えられた「あとがきのあとがき」はまだ読んでいない。

通路の隅に置いた段ボール箱のなかに、所謂自販機本というのか、他ではあまり見かけないような昔のエロホンが4冊ばかり投げ込んであるのは先刻確認済み。

会場一巡、手にしているのは2冊だけであるし、その4冊の中から2冊ほどを選んでささやかな収穫としようか。段ボール箱に近づいたそのとき、機関車のように頑丈な体躯の御仁が目的物に急接近、がばりと4冊すべてを鷲摑みに摑むと、そのまま会計。大陸を横断するような勢いで、轟と走り去って行った。見かけたときに確保せよ。古本の教訓をかみしめる。

ネルケンで珈琲。昼時はたいてい、都丸書店支店の店主さんをここでお見かけする。

高円寺の次はいつもなら中野か荻窪なのだが、少し気分を変えて西荻窪。

盛林堂書房の店頭から『木馬のひみつ』ルーマー・ゴッデン(大日本図書/昭和56)100円。店内では創土社の幻想小説が蠱惑的に揃っており目映い。

線路をくぐって音羽館では『蔵書票の美』樋田直人(小学館ライブラリー/1998)400円。

吉祥寺、いせや総本店。

3杯目の焼酎を飲んで、そろそろ帰ろうかというときに隣席の紳士から声を掛けられる。

早稲田実業野球部OBだそうで、王貞治氏が卒業した年に入学されたというのだから歴史である。王氏から直接に指導を受けたこともあるという話に感激。

さらにその隣りの紳士は日大三高の野球部OBだった(早実氏と三高氏はたまたま隣り合っただけで知己ではない)。

西東京大会の決勝戦のような豪華な顔合わせである。

おまけに早実氏は、からっぽになった私のコップを見て、もう一杯どうぞ、と御馳走までしてくださる。私は浮かれた。

もう一杯だったのか、二杯だったのか、そしてどうなったのか、私は帰り道、どこかで物凄くめちゃに転倒した(らしい)。

【2012年12月7日】

昨夕は相当やらかした(らしい)。

目覚めると左太腿に烈しい痛み。両方の膝頭に佐渡ヶ島みたいな擦り傷。Gパンの同じく両膝に大穴。

両脚および臀部に鈍痛。頭頂にたんこぶ。眼鏡のつるにゆがみ。

よりによって書窓展の当日に、なんと素晴らしい不様であるか。とにかく左腿の痛さが尋常ではない。

いつもの一歩を二歩かけてそろりそろりと漸進しつつ、ときどきひッと悲鳴をあげつつ、神保町。

ふと上着のポケットをさぐると、昨日はたしかにここに入れておいたはずの五反田古書展の目録が消えている。腿痛などはまだよいとして(よくはないが)、古書目録を紛失するとは何事だ。

東京古書会館の受付にその五反田展の目録が積んであったので、有難く一部頂き、ひとまず解決。

地下への階段を必死に降りる。下りの階段がいちばん難事。どうにかここまで辿り着いた。

書窓展。

ここまで辿り着いたからにはあきつ書店なのだが、悪あがきは禁物なり。

人垣の後ろに身を置いて、なるべく穏便に手をのばし、1冊の豆本をつかむ。『珍本・奇本・稀覯本』関野準一郎(緑の笛豆本/昭和50)500円。

朝一番の書豪の面々はこの最奥の廉価棚に密集して乱舞するのだが、通路をはさんだ向かいの棚は帯紙を巻いた高額品が楚々と並んでおり、人も少なく、まさに火事の対岸である。

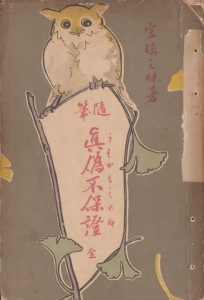

あきつ書店はさらに、もうひとつ廉価棚を設けてあり、そこは離島のように独立した場所であるせいか、案外とお客さんは疎ら。その離島で『名探偵オルメス』カミ(芸術社=推理選書/昭和31)を見つけた、300円。『真偽不保証』という明治の書物。表紙の題字〈真偽不保証〉には〈うそかもしれぬ〉と仮名が振ってある。なんだか面白そう。宮崎三昧著(日吉丸書房/明治42/再版)1800円。

いくらか混雑も治まった本島に戻って『うきな芸者行状記』竹越和夫(あまとりあ社/昭和32)200円、落穂を拾う。

その他、石黒書店の棚より『ロマンス・シート』東郷青児(出版東京/昭和27)1500円。

キヌタ文庫の棚から明治の料理書『料理手引草』下田歌子(博文館/明治33)、西洋料理も載っている、1500円。

身を屈めることができないので、棚の下の本は中腰で覗きこむのがやっと。見落としも多々あったようだが、それでもこうして今日の古本に恵まれる。文字通り「有難い」ことなんだと痛感する。

(日吉丸書房/明治42/再版)

古書会館をあとにして次は三省堂書店の店頭古書市。

『狙われた女たち』萩原秀夫(あまとりあ社/昭和30)500円。

『おさげ社長』宮崎博史(偕成社=ユーモア文庫/昭和30)2000円。

『めぐる物語』乾信一郎(大阪新聞社=明朗小説文庫/昭和21)2000円。

有難く、買い漁る。

ミロンガで珈琲。

まずは着席の動作に一苦労。下町の酒場などでは、焼酎一人三杯までという鉄の掟があることを何かで読んだような記憶もある。酒場の伝統は偉大だ。掟を破る者は相応の罰を受けるのだろう。

この失態を300円の『名探偵オルメス』に癒される。この本の存在を知って探してみようと思ったのはほんの一週間前だが、こんなに早く見つかるとは思わなかった。版元は大白書房ではなく芸術社に変わっているが、訳者はいずれも三谷正太氏で、おそらく戦後になって芸術社が譲り受けたのだろう。訳者のあとがきによると、改訳までには至らなかったが、文章に多少手を入れたとのことである。

古書店街を歩いて、ブンケン・ロック・サイドの店頭から『ファーニィ・ヒルの娘』ジョン・クレランド(角川文庫/昭和52)105円。

九段下から高田馬場、BIGBOX古書感謝市で『ねずみ女房』R・ゴッデン(福音館書店/昭和62/7刷)300円。

さすがに今日は、酒の道は迂回して、おとなしく帰宅。

【2025年5月追記】

駄目の一例です。